Производство фильма с самого начала не заладилось, его несколько раз пытались закрыть.

«Белое солнце пустыни» сегодня является частью золотого фонда советского кино и признанным шедевром. Однако история создания этой картины – настоящая драма. С самого начала никто из режиссеров не хотел заниматься её съемками, а тот, кто все-таки согласился, вскоре сильно пожалел о своем решении.

В конце 60-х, наблюдая за процветанием западной киноиндустрии, в СССР решились на эксперимент. При «Ленфильме» и «Мосфильме» была основана новая студия, цель которой – перенести зарубежные принципы кинопроизводства в Советский Союз. Режиссерам предоставляли большую творческую свободу, но размер их гонорара зависел от кассовых сборов. Руководителем новой структуры стал Григорий Чухрай, чьи работы уже были удостоены Ленинской премии.

Очевидно, что фильм должен был быть массовым и привлекательным для зрителей. Вдохновленные колоссальным успехом «Неуловимых мстителей», решили создать нечто похожее — историко-приключенческую картину о Гражданской войне. Сценарий был поручен Андрею Кончаловскому и Фридриху Горенштейну.

Они написали историю о диверсантах, которые сначала присоединились к басмачам, вооруженным бандитам Туркестана, но потом раскаялись и вернулись на сторону Красной Армии. Однако эта идея не получила одобрения. Команду расширили двумя новыми авторами — Рустамом Ибрагимбековым и Валентином Ежовым.

Ежов, когда-то услышав историю о том, как в Гражданскую войну басмачи, спасаясь от советской власти, оставляли свои гаремы в пустыне, а красноармейцы не знали, что делать с женщинами в парандже, предложил использовать этот сюжетный элемент. На основе этого факта была выстроена новая концепция. Изначально фильм носил название «Спасите гарем», которое позже было изменено на «Пустыню».

Предложение снять коммерческое кино поступало многим, но режиссеры интуитивно чувствовали, что ничего хорошего из этого не выйдет, и многие отказались. Мотыль тоже сперва сказал «нет», так как мечтал о фильме о декабристах. Однако Чухрай настоял — он знал, что у режиссера и его матери нет собственного жилья, а съемки ему не поручали.

После «Жени, Женечки и «катюши» имя Мотыля оказалось в списках неблагонадежных. В конце концов, Чухрай уговорил его, пообещав, что никто не будет вмешиваться в процесс создания фильма. Мотыль согласился, не подозревая, какой кошмар ждёт его впереди.

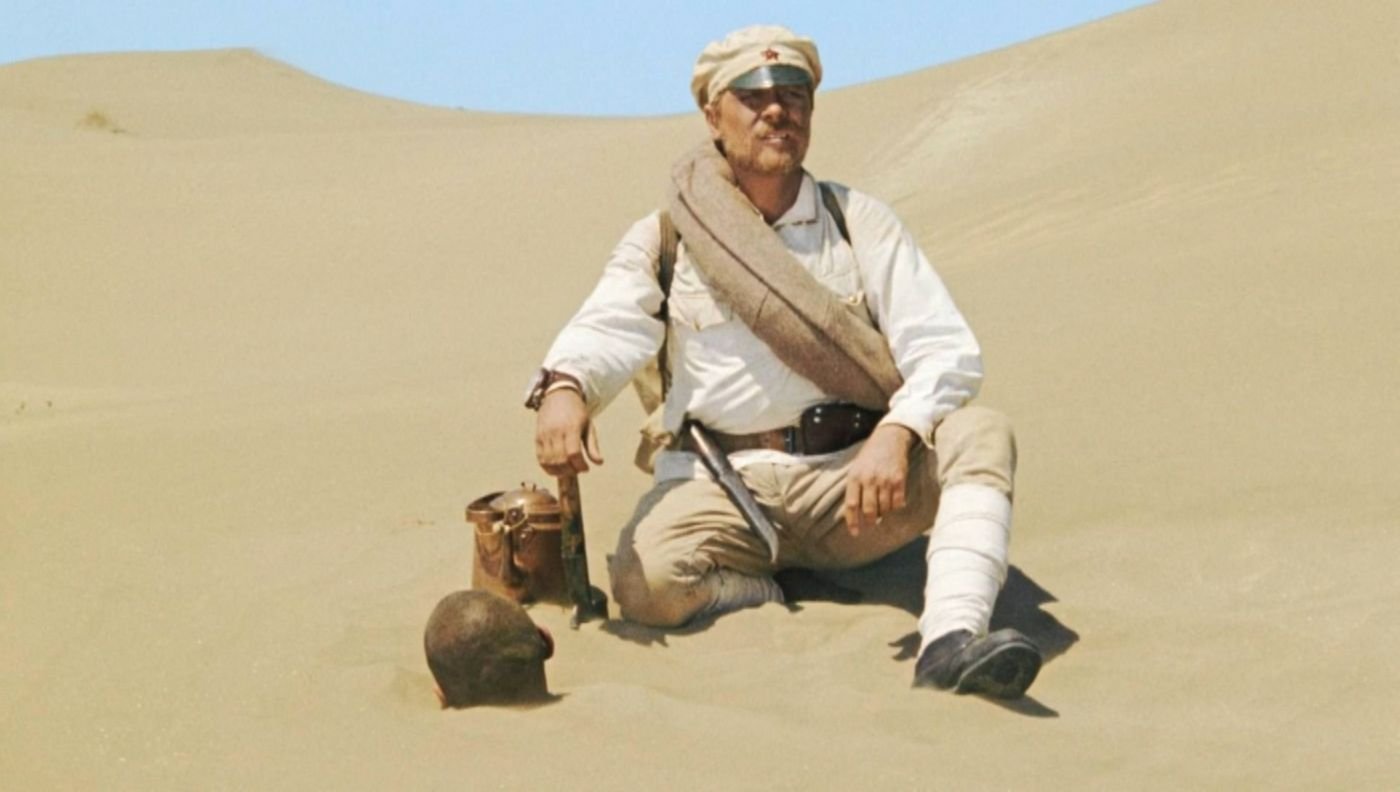

С пробами тоже не заладилось. Георгий Юматов, звезда конца 50-х, очень хотел воплотить красноармейца Сухова и в принципе подходил по всем параметрам. Но прямо накануне запуска производства не пришел на студию. За ним послали гонцов, – те выломали дверь в номере гостиницы и обнаружили полупьяного актера с полностью разбитым лицом.

Оказалось, Юматов похоронил друга, разбившегося на машине. Естественно выпивали, и кто-то вдруг заявил, что именно артист виноват в трагедии, так как помог купить этот злосчастный автомобиль. Случилась драка. Врачи дали месяц на восстановление, а со съемками и так сильно затянули, – лето кончалось.

На роль пробовался еще Анатолий Кузнецов, но он как раз не особо хотел сниматься, – положительные герои ему надоели. Однако сроки горели, а Кузнецов был не занят, – он тогда сильно выручил группу.

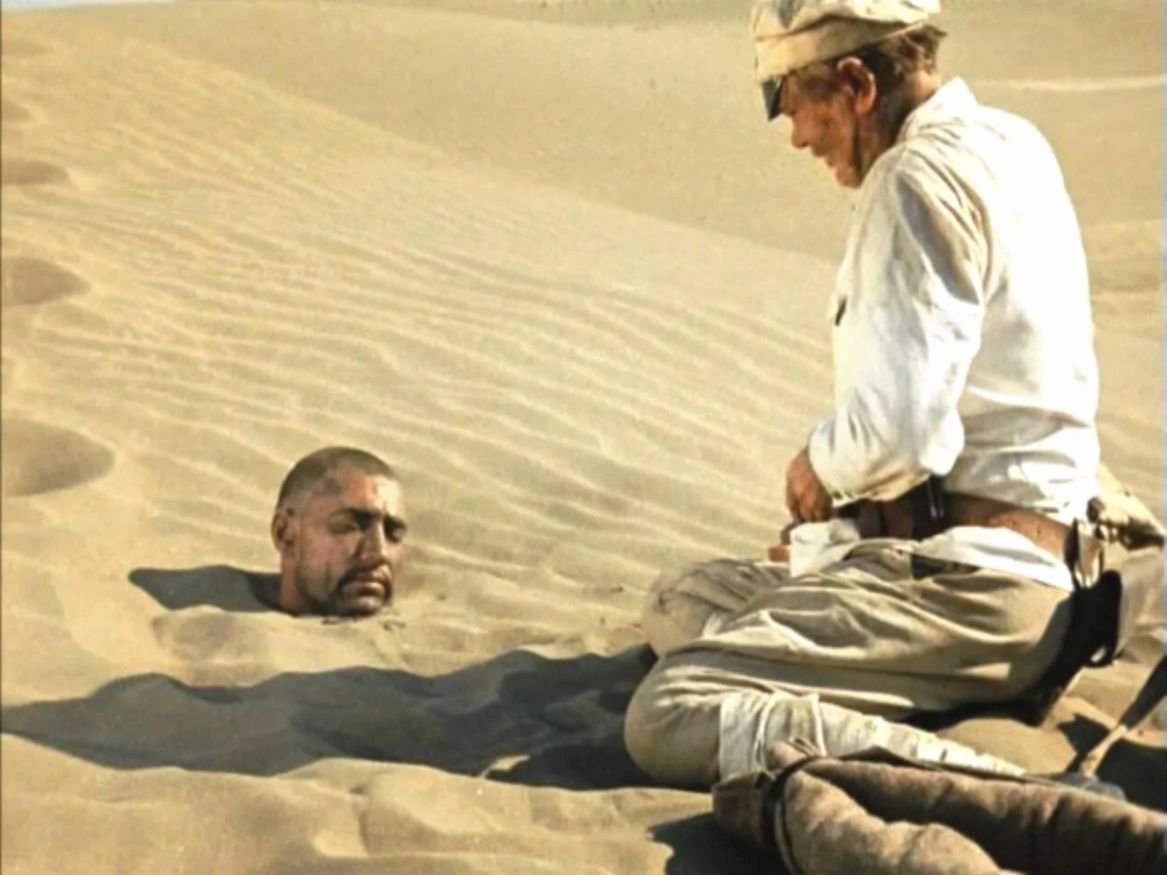

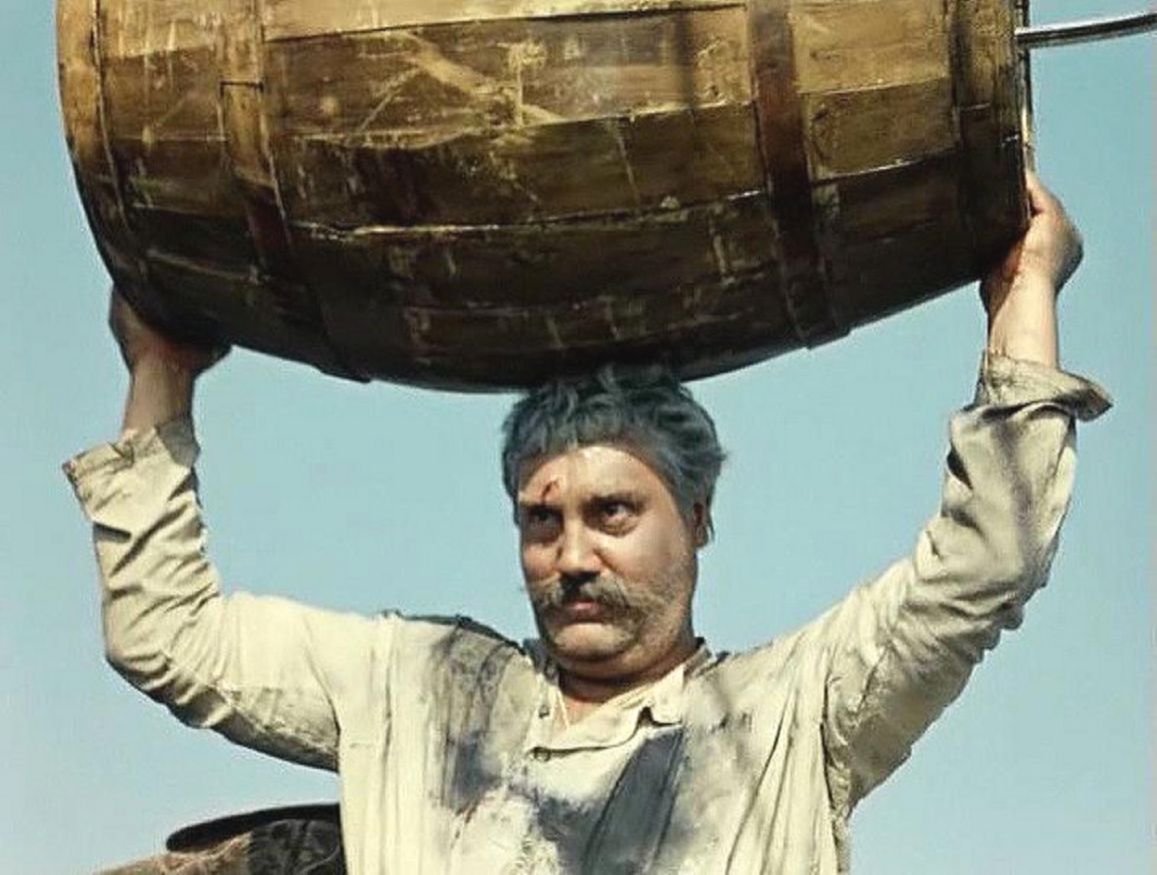

Претендентов на роль Верещагина тоже было немало, но режиссеру больше всего нравился Павел Луспекаев. Правда, актер был не в лучшей форме, – ему ампутировали пальцы на второй стопе. На первой это произошло раньше, но артиста это не сломило. Он терпеть не мог жалости к себе и готов был продолжать работать во что бы то ни стало.

Луспекаев позвал Мотыля в гости, встретил сам, на ногах, – держался только за палочку. Показал самодельные протезы и продемонстрировал умение ходить на пятках. В итоге договорились, – режиссер знал, что лучшего Верещагина ему все равно не найти.

Съемки начались 24 июля 1968 года. Первыми были отсняты сны красноармейца, – в роли родины Сухова выступила деревня Мистолово в Ленинградской области. После группа уехала в Дагестан, на берег Каспийского моря, а оттуда в Туркмению. Несколько месяцев они провели в Каракуме, в 65-градусной жаре под палящим солнцем.

Нормального оборудования не было, операторский кран и прочие приспособления пришлось мастерить из подручных материалов. Зато на свою беду привлекли кавалеристов-каскадеров для постановки вооруженных стычек на лошадях. Через несколько дней один из трюкачей по неосторожности погиб. И что самое обидное, для финальной версии эти кадры вообще не пригодились.

Однажды украли реквизит. Понимая, что ворам противопоставить нечего, и они придут снова, Мотыль сделал ход конем и привлек в фильм местного авторитета, – так в картине оказался бандит в красной рубашке, он появляется в двух эпизодах. Но главное, с площадки больше ничего не пропадало.

Однако съемки все равно шли трудно, ресурсов не хватало, – люди выматывались и снимали стресс привычным способом. Изрядно выпив, мужчины ввязывались в драки с местными. Рассеченная бровь у Верещагина на баркасе – как раз последствия одного из визитов как-то вечером в ближайший кабак.

С ноября и до конца года снимали в павильоне, записывали музыку. В январе 1969 году материал показали Чухраю. Тот остался дико недоволен, – как-то не так он представлял себе новый хит в стиле «Неуловимых». К тому времени кончились деньги, – оказалось, что на картину истратили 300 тысяч рублей, а результата нет.

Будущего автора «Звезды пленительного счастья» и обладателя госпремии России обвинили в профессиональной непригодности, – подобное случалось крайне редко. На студии решили передать отснятые материалы другому режиссеру. Но все открещивались от «Пустыни», как от какой-то заразы.

Режиссер был в отчаянии. Он знал, что поставит крест на своем будущем, если отдаст фильм кому-то другому, и у этого кого-то получится лучше. И будет еще хуже, если картину закроют, а к этому все и шло. Понимая, что терять ему нечего, Мотыль позвонил своему приятелю Вадиму Спицыну, тот воевал вместе с заместителем председателя Госкино, – они до сих пор дружили.

Спицын разговаривал с боевым товарищем несколько часов. Он под свою ответственность выбил разрешение для Мотыля самому переделать фильм с учетом всех требований и замечаний. Еще одним обязательным условием было сменить название, – тогда и придумали романтичное «Белое солнце пустыни».

Весной группа снова отправилась в Туркмению, а затем вновь на побережье Каспия. Переснимали ключевые сцены, – финальную схватку главных антагонистов, смерть Абдуллы, реакцию Настасьи на гибель мужа (изначально она от горя сходила с ума).

Спицына обязали следить за действиями Мотыля. Тот однажды все же появился на площадке. Пробыл около получаса, пожаловался на жару и благополучно отбыл в столицу. В конце концов, они были друзьями, а Мотыль, хоть и обвиненный в профнепригодности, снял уже не один фильм.

В сентябре группа вернулась в Москву. Фильм смонтировали и озвучили, наложили музыку. Но Чухраю снова все не нравилось, – он требовал переделать то одно, то другое. Мотыль внес более 30 исправлений, но работал уже фактически на автомате.

Хотелось просто закончить то, что начал, – и забыть, как страшный сон. Он уже не верил, что картину вообще когда-либо выпустят. Да собственно никто уже в это верил. И были правы, так как директор «Мосфильма» Владимир Сурин в день сдачи не подписал акт о приемке картины. Это был конец!

Существует легенда, что советские зрители увидели «Белое солнце пустыни» только благодаря личному вмешательству Леонида Брежнева, большого любителя кино. Ему якобы показали фильм взамен не пришедших из Америки новых вестернов. Тот пришел в восторг и дал команду руководству Госкино выпускать фильм на большой экран.

Так или иначе, картина все-таки вышла в кинотеатрах, но… не приобрела особой любви у зрителя. Признание пришло гораздо позже. А тогда, в 1970 году фильм оказался в прокатном рейтинге только десятым.

По опросу «Советского экрана», только 4% зрителей оценили историю по достоинству и готовы были назвать «Белое солнце пустыни» фильмом года. Да, его цитировали, да, музыку часто передавали по радио. И на этом все.

В 1971 году случилась трагедия с российскими космонавтами. «Союз-11» не смог пристыковаться к МКС, и, возвращаясь на Землю, экипаж погиб. Следующая миссия спустя два года готовилась особенно тщательно. Обычно летали втроем, но в этот раз решили не рисковать еще одной жизнью.

Перед стартом Василий Лазарев и Олег Макаров попросили посмотреть «Белое солнце пустыни». Никто не знал, вернутся ли они в полном здравии домой, поэтому отказа не было ни в чем. Миссия прошла на удивление гладко.

При этом космонавты все время шутили, что с ними все время находился красноармеец Сухов как третий член экипажа. Так зародилась традиция. Каждый раз накануне полета космонавты смотрят кино, и, тьфу-тьфу-тьфу, больших аварий больше не случалось.

Владимир Мотыль после съемок еще долго приходил в себя. Следующий фильм про декабристов, о которых давно мечтал, он снял только пять лет спустя. А еще через четыре год что-то поменялось, и в 1979-м Рустаму Ибрагимбекову дали премию Ленинского комсомола, в том числе и за сценарий «Белого солнца…».

Однако настоящая, народная слава пришла уже в 90-е, – потребовалось 20 лет, чтобы кино было признано классикой советского кинематографа, его создатели получили заслуженные награды, а герои – памятники. В конце концов, шедевры часто рождаются в муках.